弥生時代は紀元前4世紀ごろから始まりましたが、紀元前後になると小さな国ができ始めます。今回は、小国の成立から邪馬台国の女王卑弥呼までを学習します。

「邪馬台国」応用問題

Q:次の文章を読んで、以下の各問いに答えなさい。

(1)文中の( A )にあてはまる数字は、次のうちどれか。

ア 10 イ 30 ウ 100 エ 1000 オ 3000

(2)文中の( B )にあてはまる語句を答えよ。

(3)下線部aについて、この指導する者は、共同作業や他のむらとの争いなどの際に人々

をまとめることのほかに、どのような役割をはたしたか。

(4)下線部bについて、紀元前後の日本のようすが記されている中国の歴史書は、次のう

ちどれか。

ア「魏志」倭人伝 イ「後漢書」東夷伝 ウ「漢書」地理志 エ「宋書」倭国伝

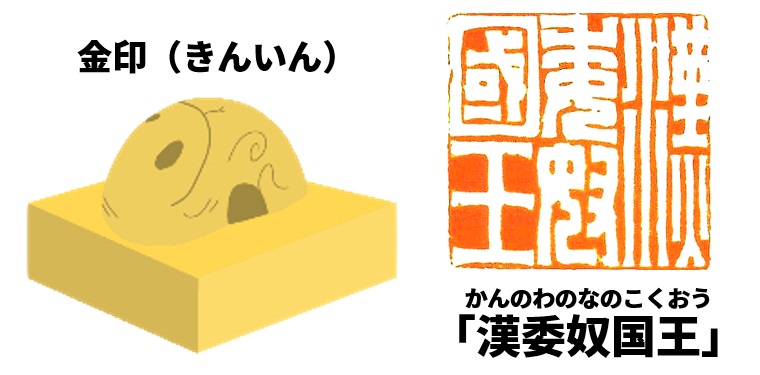

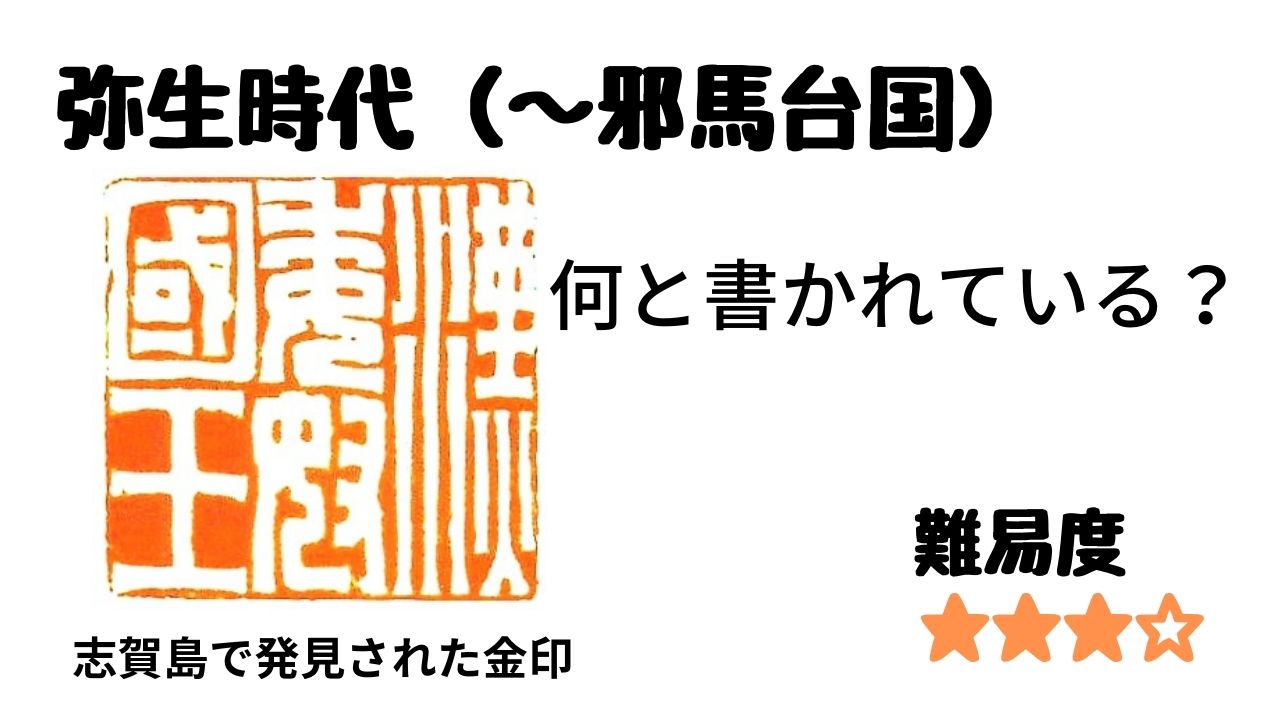

(5)下線部cについて、このときの中国の皇帝から小国の王に右のような印が授けられました。この印には何と書かれているか。

(5)下線部cについて、このときの中国の皇帝から小国の王に右のような印が授けられました。この印には何と書かれているか。

(6)弥生時代の遺跡として適するものを、下の中からすべて選び、記号で答えよ。

ア 岩宿遺跡 イ 吉野ケ里遺跡 ウ 登呂遺跡

小国家の成立

稲作が伝わり、人々がたくわえを持つようになると、社会の中に貧富の差が生まれるようになりました。稲作の共同作業、むらの祭りや他のむらとの争いに備えて指導する者が必要となり、支配者が現れます。

強いむらの指導者は、周りのむらをしたがえて、その地域の支配者になり豪族や王になります。これらの支配者が小さな国をつくりあげました。

古い中国の歴史書である「漢書」地理志(かんじょちりし)には、紀元前後の日本(倭)には、100あまりの小国家が分立していたことが書かれています。

また、別の歴史書せある「後漢書」東夷伝(ごかんじょとういでん)には、1世紀の中ごろ、九州北部の「奴国(なこく)」の王は、中国(後漢)の皇帝にみつぎものをおくり、皇帝から金印を授けられたと書かれています。

金印は、江戸時代に今の福岡県の志賀島(しかのしま)で発見され、印には「漢委奴国王」(かんのわのなのこくおう)と刻まれています。

邪馬台国と卑弥呼

3世紀ごろになると、中国では漢が滅び、魏(ぎ)・呉(ご)・蜀(しょく)の三国が中国を分割してたがいに争うようになりました。魏の歴史書である「魏志」倭人伝には、邪馬台国の女王である卑弥呼(ひみこ)について記述があります。

「女王卑弥呼が治めていた邪馬台国が、奴国をはじめ30あまりの小国をしたがえていた」

239年には、邪馬台国の女王である卑弥呼は、魏に使いを送り、皇帝から「親魏倭王(しんぎわおう)」の称号と銅鏡などを授けられています。

また、邪馬台国には王や奴隷(どれい)などの身分の違いがあったこともわかっています。

中国の歴史書

当時に日本のようすを知る手掛かりとなるのが中国の歴史書です。次の3つの歴史書が区別できるようになっておきましょう。

●「漢書」地理志

朝鮮の楽浪郡の海の向こうに住む倭人は、100余りの小国に分かれている。彼らは定期的に楽浪郡に使者を送り、貢ぎ物を持って挨拶に来るという。

●「後漢書」東夷伝

建武中元2(57)年、倭の奴国は、使者を都に送り、貢ぎ物を奉じてあいさつに来た。使者は自分の身分を大夫と称した。奴国は倭国の最南端にある。光武帝は奴国に印綬を与えた。

●「魏志」倭人伝

…其の国、本亦男子を以て王と為し、住まること七・八十年。倭国乱れ、相攻伐すること歴年、乃ち共に一女子を立てて王と為す。名づけて卑弥呼と曰ふ。鬼道に事え、能く 衆を惑はす。…

…倭人は帯方郡の東南の海の向こうにいて、山の多い島に国をつくっている。昔は100余国に分かれ、漢の時代に皇帝に朝貢して謁見するものがあった。今、使節を送ってくるのは30国である。…

…邪馬台国は、もとは男子が王で7、80年間国を支配していた。倭国が乱れ、長い間争いが続き、そこで、倭の国々が共に一人の女子を立てて王とし、この女王を卑弥呼と呼んだ。女王は呪術(占い)にすぐれ、よく人々を治めている。…

「邪馬台国」応用問題 解答

A

(1)ウ

「漢書」地理志には、紀元前後の日本に100あまりの小国があったことが記されています。

(2)奴隷(どれい)

人々の間に身分の違いがありました。

(3)祭りをとりしきった。

(4)ウ

紀元前後の日本のようすが記されているのは「漢書」地理志になります。

(5)漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)

倭の字が「委」になっていることに注意しましょう。

(6)イ、ウ

岩宿遺跡は、旧石器時代の遺跡です。

コメント