縄文時代のあとは弥生時代になります。弥生時代の人々の生活のようすを縄文時代と比較して覚えるようにしましょう。

「弥生時代」基本問題

Q:下の図➀~⑤は、弥生時代につかわれたものである。これについて、次の各問いに答えよ。

(1)➀は稲の穂をつみとる道具である。これを何というか。

(2)➁はこの時期につくられた土器である。これを何というか。

(3)③は、この時期の住居である。これを何というか。

(4)④は何のために使われたか。

(5)⑤は何のために使われたか。

弥生時代

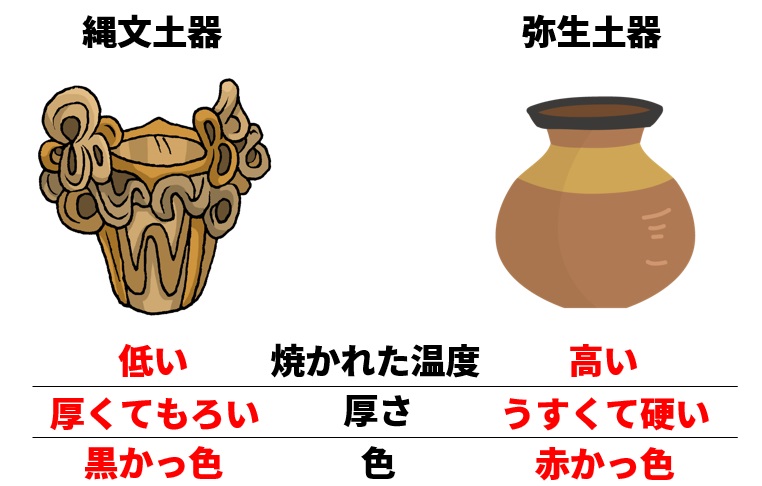

紀元前4世紀ごろ、大陸から稲作と金属器が日本に伝わり、社会や文化が急速に変化していきました。このころ、縄文土器よりも高温で焼かれたうすくて固い弥生土器(やよいどき)が使われるようになりました。この時代を弥生時代といいます。

弥生時代は、稲作が始まった紀元前4世紀ごろから、邪馬台国(やまたいこく)が発展した3世紀ごろまでの600年~700年間続きました。

稲作の始まり

最初は種をまくだけの単純なものでしたが、やがて湿地に水田をつくったり、池や川の水を引いた本格的なものがつくられるようになります。九州北部に伝わった稲作は、やがて東日本にも伝わります。

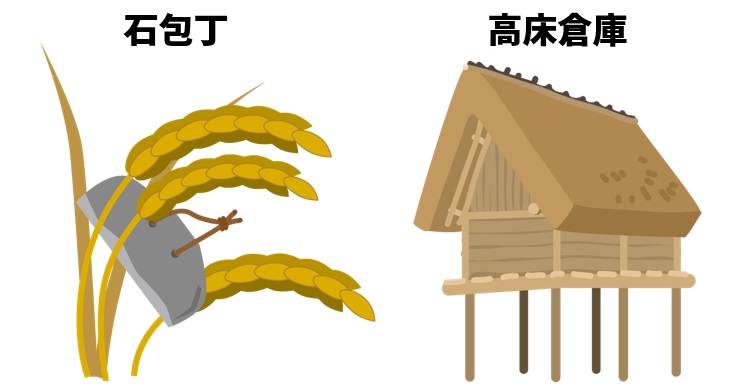

人々は、木のすきやくわで水田を耕し、石包丁(いしぼうちょう)を使って稲の穂をつみとり、高床倉庫(たかゆかそうこ)に保管しました。高床倉庫は、湿気やねずみなどの害を防ぐために、床を地面から高くした倉庫になります。ねずみの侵入を防ぐために、「ねずみ返し」がついているものもありました。

つみとられた稲は、うすときねで脱穀され煮炊きして食べられました。

金属器が伝わる

稲作が伝わったころと同じ時期に、鉄器(てっき)や青銅器(せいどうき)が日本に伝わりました。鉄器や青銅器をまとめて金属器(きんぞくき)といいます。

稲作が伝わったころと同じ時期に、鉄器(てっき)や青銅器(せいどうき)が日本に伝わりました。鉄器や青銅器をまとめて金属器(きんぞくき)といいます。

鉄器は、青銅器と比べると硬くて丈夫なので、武器として使われたり木製の農具や舟をつくる工具として使われました。一方の青銅器には、銅鐸(どうたく)や銅矛(どうほこ)、銅剣(どうけん)などがあり、おもに豊作をいのったりする祭りの道具である祭器(さいき)として使われました。

むらから国へ

稲作が始まったことにより、余った稲などのたくわえを持つようになると、社会の中に貧富の差が生まれます。

稲の用水の管理やむらの祭りなどは共同作業で行い、むらを指導する者が必要となり支配者が現れます。有力者が死ぬと、銅剣などの貴重品をそなえて埋葬したりしました。

やがて、強いむらの指導者は周りのむらを従えて、その地域の支配者に成長し、豪族(ごうぞく)や王となり小さな国を作り上げます。

●弥生時代の遺跡

- 吉野ケ里遺跡(よしのがりいせき)佐賀県

むらの周りが堀で囲まれた環濠集落(かんごうしゅうらく)になっており、戦いに備えて物見やぐらと思われる大きな柱の跡が見つかったりしている。 - 登呂遺跡(とろいせき)静岡県

竪穴住居、高床倉庫、水田のあとなどが発掘された。

「弥生時代」基本問題 解答

A

(1)石包丁

稲の穂首を積む道具です。

(2)弥生土器

縄文土器よりもうすでで丈夫なつくりになっています。

(3)竪穴住居

縄文時代も竪穴住居に住んでいました。

(4)稲を保管するために使われた。

湿気や動物などの害を防ぐために、床が高くしてあります。

(5)豊作をいのる祭りの祭器として使われた。

祭器として使われたのは、金属器の中でも青銅器です。図は銅鐸を表しています。

コメント